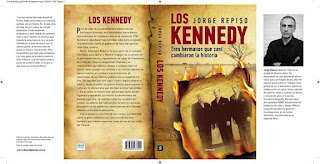

PARTE DEL LIBRO LOS KENNEDY

Mario Kennedy era el único de los hermanos que vivía en el pueblo. La casa estaba cerca de la plaza 25 de Mayo y del centro, sitio que concentraba la vida social. Argentina tiene miles de poblaciones pequeñas en las que se repite un esquema urbanístico similar, como si el mismo planificador las hubiera calcado.

Las calles internas en diagonal unidas en un punto central en el que, seguro, habrá un mástil o una estatua ecuestre del general San Martín; los bancos, equidistantes, dispuestos alrededor; las ligustrinas prolijamente recortadas; y, a veces, un ombú para hacer sombra. Las plazas son el punto de encuentro de los que no hacen nada, de las reuniones cívicas en días patrios. Allí se juntan los pobladores para la procesión anual y pasean al santo o a la virgen durante las fiestas patronales. Es el lugar señalado para dar la «vuelta al perro», una ceremonia que mujeres y hombres practican en búsqueda de unos pocos días de amor o de un futuro de altar. Los bares del centro están reservados a las roscas de la política y los negocios; así es desde el principio de los tiempos. En sus mesas tercian los que tienen más poder que el resto, sea por billetera o firma al pie de una resolución.

Una plaza no sería plaza sin la municipalidad enfrente, o el banco provincial o la policía, y no hay torre o reloj que supere en altura al campanario de la iglesia. Hacía calor el 2 de enero en La Paz; tanto, que el sonido de lamento de millones de ranas superaba al de las chicharras de la siesta. Una atronadora competencia entre dos especies que se volvía silencio para el placero que, después de una botella de vino, iba a parar al pasto, vestido de blanco y somnoliento.

Después venía la hora de los mates. Ese era el momento de los novios vigilados de cerca por algún pariente.

Cuando caía la noche, la plaza era territorio de besos profundos y caricias habilitadas. Hacía calor y en la casa de Mario se esperaban las novedades con impaciencia. A la una de la tarde frenó un auto del que se bajó Eduardo, secándose la frente. Llegó desde Concordia luego de atravesar la provincia de oeste a este, como cortándola en diagonal, con instrucciones del teniente coronel Pomar y dos cajas de madera. Cuando Mario vio a su hermano sonriente, lo supo de entrada y le hizo un gesto a su empleado.

Esa misma noche debería haber lugar para muchos hombres. Pared de por medio, el jefe político de la Policía, Apolinario Leiva, se disponía a zambullirse en la cama apartando el mosquitero con sus manos. Si quería echarse una siesta tendría que hacerlo con las ventanas abiertas. Para cuando el comando tomara la decisión tendría que hacerlo a través de un telegrama. «Se vende la hacienda» era la señal de luz verde a la insurrección.

Pero a La Paz ese cable no llegó porque fue Eduardo en persona el que trajo la novedad. Veinte pueblos y ciudades, en su mayoría los del Litoral del país, debían levantarse después de la medianoche.

Si Concordia transmitía «No se vende la hacienda» era porque había que seguir esperando. Eran las siete de la tarde y en los fondos de la casa la madera echaba chispas y humo y en un costado se alineaban varios costillares y las bolsas de cartón llenas de pan. Tandas de hombres atravesaron la puerta y una vez adentro charlaron animadamente con un vaso de vino en sus manos. Esperaban órdenes de esos tres hermanos tan parecidos y tan diferentes entre sí que se apartaron para deliberar. A pocas cuadras, un joven telegrafista recibió sonidos de puntos y rayas mientras su mano transcribía el mensaje en un papel. Su cara se transformó, abandonó el puesto y huyó para refugiarse en la casa de un amigo que vivía en un distrito vecino.

A las once de la noche comenzó a correr el vino de mano en mano. El alcohol invadió la sangre y la razón de sesenta comensales que se daban ánimo elevando el tono de voz. Roberto Kennedy tuvo un mal augurio cuando se asomó por la puerta de una de las habitaciones y vio sesenta sombreros sobre una cama. Para él, eso era signo de mala suerte y se apartó para pensar mejor. Roberto no se equivocaba. Cuando la borrachera pasara, muchos de esos padres de familia mostrarían sus debilidades. Nada más que la propia palabra empeñada los obligaba a empuñar un arma y acompañar a los Kennedy.

Pero unos pocos demostraron convicción; entonces, quedaron menos de veinte. Eduardo, Mario y Roberto le dieron libertad al resto para hacer lo que quisieran.

Entre los tres promediaban los cuarenta y cinco años de edad. Roberto era casado y tenía un hijo; sus hermanos, no. Y, por si acaso, rubricaron sus testamentos. Todos esperaron hasta la medianoche por una posible contraorden. Ahora no había chicharras ni ranas en el aire, sino grillos, miles de grillos que acompañaban el silencio de los hombres en vigilia, y un calor que los sofocaba. «Un rato más y salimos», se impacientó Eduardo. Antes de encarar la calle hacia el centro, algunos limpiaron los metales y secaron la humedad condensada en las empuñaduras de las mejores armas que quedaron luego de la masiva deserción.

Después, Roberto se paró y se pararon todos. Se dividieron en dos grupos: unos caminaron haciendo un rodeo por detrás del edificio de la policía y otros decidieron recorrer las callecitas internas de la plaza. El reloj marcaba las tres y media de la mañana del 3 de enero de 1932. Antes de andar los últimos metros, Omar Molinari recorrió los alrededores con su mirada por si veía al chico del correo. No sabía que en Concordia habían dado marcha atrás y que todos se habían enterado. Todos, menos en La Paz.

El edificio de la jefatura ocupa la esquina de Italia y Pascual Echagüe. Es blanco, con un pórtico rodeado de ventanas en forma de alcobas. En el piso superior, una baranda de veinte metros se ubica por delante de otras aberturas y un reloj blanco inmenso corona la torre. Marañas de cables cruzan la fachada anclados en aislantes de porcelana. Por esos hilos pudo haberse transmitido el mensaje que no llegó a los Kennedy. «¡Ha estallado la revolución! ¡Arriba las manos!», gritó Roberto antes de meterse a la carrera. El agente Anastasio Saavedra cargó su arma y disparó varias veces al aire sin escuchar el pedido de rendición. Se escabulló detrás de la puerta y siguió apretando el gatillo hasta caer como una bolsa al recibir dos tiros de muerte. Roberto y Mario habían disparado sus armas al mismo tiempo con certera puntería. La tropa de asalto estaba compuesta por los tres hermanos, más Molinari, Luis Franco y el fiel Héctor Papaleo. Los seis saltaron el cuerpo del guardia muerto y avanzaron escaleras arriba, hacia la segunda línea de defensa, y luego se dividieron en dos flancos de ataque. Rodeando el edificio quedaron Policarpo Romero, Lorenzo Bosch, Antonio Baldasini, Lorenzo Oyhampé, Zacarías Alegre, Fortunato Alegre, un peón de la estancia, Francisco Tófalo y Lucas Duclós.

Hubo movimientos extraños en los fondos de la jefatura, que era ocupada por veinticinco efectivos distribuidos en diferentes posiciones. El agente que cuidaba el portón de la caballeriza fue reducido por diez hombres que entraron en tropel para copar la cuadra donde muchos dormían. Se calcula que los Kennedy no pudieron haberse metido por adelante sin antes asegurarse los fondos del edificio. Carlos Reynoso Calvento era el comisario a cargo y firmaba papeles en su escritorio cuando oyó las detonaciones. Justo en el momento en que un asistente le pasaba un mate, escuchó gritar: «Entreguen la jefatura y no se muevan». La mano derecha del oficial buscó el cajón del escritorio y sacó el revólver. El gesto fue descubierto por Mario y varios balazos cruzaron el aire durante largos segundos hasta que, finalmente, un proyectil atravesó el pecho del policía con tanta potencia, que quedó incrustado en la silla, matando a Calvento. Otro balazo, pero en la cabeza, fue para el suboficial que hasta hacía diez segundos acompañaba a su jefe, pava en mano. El pobre saltó por encima de la mesa con un arma blanca y se convirtió en el tercer muerto de la madrugada. Fue el inicio de una balacera de infierno y a oscuras, porque alguien cortó la luz.

Roberto apuntó en medio de la batalla y, de un tiro certero en una mano, le arrancó el Mauser a un soldado. Los fogonazos trazaban figuras efímeras en el aire. Ayudados por linternas, los Kennedy hacían gala de su precisión. Por eso, quien tenía la mala suerte de ser iluminado, era hombre muerto. «¡Matame, mierda, a ver si te animás ahora!», gritó Molinari y las balas le llovieron en sentido contrario. Había que ocupar la tercera guardia avanzando y retrocediendo, como en la guerra. Desde los balcones internos sonaban explosiones y Eduardo hacía puntería al descubierto, apoyado en una de las tantas columnas de hierro que sostenían la estructura. Los policías estaban confundidos. Los Kennedy, en cambio, no dudaban y tiraban lo menos posible, administrando el fuego. Concentración, olvidarse del peligro, para apretar el gatillo y ver cómo otro policía se desploma, muerto. Ya son cuatro las bajas y varios más los heridos.

En el piso quedaron cuatro cadáveres: Calvento y los agentes Ramón Arellano, Anastasio Saavedra y Martín Ruiz. Por la parte trasera se fugaron varios uniformados; uno, rengueando por la herida en una pierna; y otro, un hombre de confianza del comisario, gateando. Los demás tuvieron que rendirse. Era el bautismo de fuego de los hermanos revolucionarios y demócratas, de los tres hombres que sólo le habían quitado la vida a cientos de yacarés y a muchos bichos del monte. «Si los policías se hubiesen rendido, no estarían muertos», pensaron.

Alguien se encargó de levantar los cuerpos que quedaron apilados en la costa del río porque un camionero los dejó abandonados. Los revolucionarios pasaron a controlar las reparticiones más importantes de La Paz y más allá. En Santa Elena, localidad distante a cuarenta y cinco kilómetros, el comisario Luis Noel recibió en mano la orden de entregar el edificio; un rebelde de apellido Suárez lo conminó a hacerlo bajo pena de ser fusilado en el momento. A Luis Franco, los Kennedy le ordenaron apoderarse del juzgado y la municipalidad. Fortunato Alegre se hizo cargo de la oficina de Correos y Telégrafos. Eduardo y Oyhampé salieron disparados en auto hacia el Tiro Federal y, una vez que ingresaron, coparon la sala de armas. La compañía de teléfonos La Entrerriana fue tomada y Papaleo, hombre de confianza de los estancieros, esperó la salida del sol para proveerse de municiones, armas y comida en dos grandes almacenes de ramos generales. Existía una orden inapelable del comando: no tomar dinero ajeno ni copar bancos u oficinas recaudadoras.

El pueblo tenía que enterarse de lo ocurrido y para eso el mensaje debía llegar claro a todos. Por eso los rebeldes despertaron al dueño de la imprenta Renovación, que, de repente y sin haberse lavado la cara, tuvo en sus manos dos escritos redactados por Mario unos días antes. El primer comunicado de los rebeldes estaba encabezado con letras grandes y en imprenta mayúscula que decían «bando». Reproducido por miles, se dirigía a la población y a cualquier uniformado o cómplice que intentara alguna maniobra. Los volantes eran entregados en mano o arrojados en las calles céntricas desde lo alto de los caballos y las ventanillas de los automóviles. El dueño del gran almacén La Bola de Oro se agachó para levantar uno y entró al local para adoctrinar a sus dependientes. Agitó el panfleto diciendo «Los Kennedy están locos porque van en contra de las leyes». El gallego odiaba a los irlandeses esos. Pero no todos en La Paz pensaban lo mismo que el mercader. El gobierno militar y sus aliados en las provincias habían violado las leyes y la Constitución dos años antes. No hubo tiempo para corregir textos ni para centrar el registro de la impresora que trabajaba a destajo. Una proclama revolucionaria apelaba a los sentimientos de la ciudadanía. Ya no se trataba de una lista de artículos duros que debían cumplirse. Los Kennedy, además de rebeldes, eran chacareros con una formación intelectual y política notables. Sabían que para conseguir más apoyo tendrían que explicar las razones del estallido a los incautos.

¡Entrerrianos! ¡Hijos predilectos del honor nacional! ¡Marchemos todos a derrocar al hombre que detenta el poder allá, en la lejana y soberbia Buenos Aires! Así lo exigen la tradición de la patria y nuestro honor, impunemente pisoteado por un insolente y brutal tiranuelo. Sólo entonces podemos cantar dignamente el «Himno nacional» y repetir con orgullo el grito que dice «¡Libertad, libertad, libertad!». ¡Viva la patria! ¡Viva Entre Ríos! ¡Viva la memoria viva del general Urquiza!

La crisis económica golpeaba a la industria y al campo. Una fuerte retracción de las exportaciones de carne y cereales complicaba la contabilidad y ponía en peligro la economía de las poblaciones rurales. Los pagos de Entre Ríos no fueron la excepción, a pesar de que el gobierno provincial respondía a la dictadura de Uriburu. Junto con San Luis eran las dos únicas provincias no intervenidas. El régimen había prometido orden y limpieza. Sin embargo, los amigos del poder subidos al caballo de la omnipotencia desembarcaron en pueblos y ciudades para ejecutar un plan de limpieza. No pasaron diez días desde el golpe de Estado para que la mayoría de los funcionarios yrigoyenistas de La Paz fueran desplazados de sus cargos de forma arbitraria. Los empleados jerárquicos del ferrocarril en construcción perdieron puestos fijos. En el correo y en el banco también se cortaron las cabezas de jefes de familia con décadas de servicio. A las dificultades económicas se sumaba la pérdida de numerosos empleos y el ambiente se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo silenciosa.

En un restaurante de mala muerte solían reunirse hacendados como los Kennedy, peones de campo, profesionales y comerciantes agitados por el hervor revolucionario. Y porque algo había que hacer. El estallido estaba planeado para el 20 de diciembre de 1931 y no pocos estaban enterados de la que se venía. Aun con los rumores de revuelta, los jefes de las guarniciones militares de Entre Ríos y Corrientes dejaron para el final el estado de movilización de sus tropas. En una mesa de bar y como para no verse siempre en lo de Mario, los hermanos, más Bosch, Tófalo, Duclós, Franco, Oyhampé y Papaleo, chocaron copas. Se sentían impacientes por actuar, pero el comando general decidió postergar el asunto para más adelante.

En el interior de la jefatura había policías detenidos que gritaban desde las celdas. En la calle, los camiones que cargaban la producción del campo y las chatas tiradas a caballo se mezclaban con los otros vehículos que llevaban y traían víveres y armamentos para aguantar el acuartelamiento y la defensa. Mario se dejaba ver en la vereda de vez en cuando, dando indicaciones. Eduardo mandó a llamar a Duclós y lo sentó en uno de los bancos de la guardia. Lo miró fijo.

–Mire, mi querido amigo, y recuerde bien lo que le voy a decir. Ustedes no tienen nada que ver con todo esto. Vaya afuera y dígale a los muchachos que acá los responsables somos Roberto, Mario y yo, y que vamos a responder solitos si la cosa se complica.

El subordinado se grabó bien la orden y el mensaje pasó de boca en boca, sin discusión. Muchos comercios del centro cerraron sus puertas como en un feriado patrio y los de la periferia sólo entornaron sus puertas, dispuestos a ayudar. Los Kennedy armaban las listas con los pedidos y la mercadería debía ser cargada en sus cuentas, las que serían saldadas en pocos días, cuando la revolución se proclamara triunfante en todo el país.

Al almacén de Garabaglio llegaron dos autos con Papaleo y Alegre y se llevaron más pertrechos de los que terminarían usando: veinticinco litros de nafta, veinte balas calibre 38, un revólver 38, doce cartuchos para escopeta, dos escopetas 16 con tres mil cartuchos, mil quinientos tiros de revólver 38, tres pistolas 7,65 más cincuenta tiros, ciento cincuenta balas para Winchester y treinta y seis para Remington, más unos litros de aceite. Todo fue prolijamente anotado en una libreta con tapa azul.

(continùa en el libro)

El autor

JORGE REPISO nació en 1964 en la ciudad de Buenos Aires y desde chico se desempeñó en una decena de oficios hasta que a principios de los años ’90 ingresó al mundo del periodismo. Trabajó como productor en distintas radios y en la televisión. Prestó su colaboración en diferentes libros, además de publicar notas y cuentos de su autoría en diarios y revistas de circulación nacional. Escribió una biografía del escritor estadounidense Jack Kerouac y en 1998 formó parte del grupo fundador de la revista Veintitrés, donde actualmente se ocupa de periodismo general y de investigaciones. Los Kennedy es su segundo libro.

Comentarios

Publicar un comentario